Demenz – Projekt “Ja, so war das damals”

Projekt: „Ja, so war das damals“

Medien zur Unterstützung der Gedächtnisfunktionen bei Demenz-Patienten (Statusbericht 27. 9. 2012)

Projekt-Träger:

1. Bernd Robben, Schulleiter i.R.

Zum Linnspiek 7

48488 Emsbüren

2. Dom Medien GmbH

Geschäftsführer Theo Mönch-Tegeder

Schillerstr. 15,

49074 Osnabrück

Gegenstand des Projekts:

Ziel des Projektes ist, Medien zu entwickeln, die in der Lage sind, die Gedächtnisleistung von Demenz-Patienten zu aktivieren, ihre Kommunikationsfähigkeit zu stärken und damit das persönliche Wohlbefinden wie auch die Einbindung in das soziale Umfeld zu unterstützen. Das Projekt bezieht sich auf die Erstellung gedruckter sowie digitaler Medien.

Vorgeschichte:

Bernd Robben hat im Jahre 2011 ein Buch unter dem Titel „Die letzten 80 Jahre im Emsland“ herausgegeben. Während der Recherche dieses Buches und mehr noch durch die anschließende Resonanz wurde er darauf aufmerksam, dass das Buch ganz besonders auch von Menschen begrüßt wurde, die in unmittelbarem Kontakt zu Demenz-Patienten standen. Ihm wurde immer wieder beschrieben, wie die vielen Bilder des Buches Demenz-Patienten dazu brachten, ihre Assoziationen und Erinnerungen auszudrücken. Auf diese Weise hat das Buch vielen Menschen Gedächtnis-Anstöße gegeben und dazu beigetragen, dass Angehörige beziehungsweise Therapeuten und Betreuer kommunikative Kontakte zu ihren Patienten fanden.

Diese Wahrnehmung führte zur weiteren Beschäftigung mit den Fragen:

– Wie können Medien dazu beitragen, die Erinnerungsarbeit Demenz-Kranker zu unterstützen und damit ihr schweres Los wie auch die Arbeit der Angehörigen bzw. Betreuer zu erleichtern?

– Welche Medien eignen sich dazu?

– Wie müssen sie gestaltet sein?

Die gewonnenen Erkenntnisse basieren auf einer Vielzahl an Gesprächen, Auswertung von Literatur und Internet-Recherchen. Insbesondere sind zu nennen:

– Dr. med. Johanna Sievering, Landkreis Emsland, Fachbereich Gesundheit

– Rita Wallmann, Landkreis Emsland, Fachbereich Gesundheit – Demenz-Servicezentrum

– Hermann Storm, Rendsburg, der im Eigenverlag Medien für Demenz-Kranke erstellt.

– Gespräche mit Schwester Deborah, Krankenhaus Thuine

Stand der Erkenntnisse:

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammen fassen:

1. In allen Gesprächen wurde betont, dass Medien dringend notwendig seien, um die Erinnerungsarbeit der Demenz-Kranken zu unterstützen,.

2. Im Landkreis Emsland leben derzeit etwa 4000 Demenz-Kranke. Die Zahl wird sich mittelfristig verdoppeln. Um diese Steigerung zu bewältigen, müssen nicht nur die stationären Plätze ausgebaut werden, hoher Augenmerk ist auch auf die Pflege zu Hause und die ehrenamtliche Betreuung zu richten. Es müssen zügig Möglichkeiten zur Unterstützung der Betreuung zu Hause ausgebaut werden, um den steigenden Patienten-Zahlen überhaupt gerecht werden zu können.

3. Sowohl haupt- wie auch ehrenamtliche Betreuer benötigen dringend Medien, die ihnen helfen, den Kontakt mit den Patienten so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Allein durch eigene Mittel (private Fotografien, persönliche Erinnerungs-Gegenstände) ist das nicht zu leisten. Insbesondere sei es auch notwendig, den Patienten immer wieder neue/andere Anstöße zu geben, um das eigene Gedächtnis zu (re-)aktivieren.

4. Je leichter man es Angehörigen, Pflegern und Betreuern mache, die Erinnerungsarbeit der Patienten zu unterstützen, umso größer sei die Nachhaltigkeit bei den Patienten und umso besser für deren Wohlbefinden. Dies führe wiederum dazu, dass die Betreuungsanstrengung minimiert werden könne.

5. Wichtig sei die richtige emotionale Ansprache der Patienten. Die Medien sollten nach Möglichkeit die Erinnerung an die eigene Kindheit und Jugend zurückrufen, um darüber ins Gespräch zu kommen. Das bedeutet: Ein lokaler oder regionaler Bezug gewinne eine hohe Bedeutung.

6. Für die Wahrnehmung seien besonders Bilder (statisch/bewegt), ebenfalls Musik, in beschränktem Maße Text geeignet

7. Es muss unterschieden werden zwischen den Phasen der Demenz-Erkrankung. Insbesondere in der ersten Stufe (bei einsetzender Demenz) sind mediale Unterstützungen erforderlich, welche die Gedächtnisleistung der Patienten so lange wie möglich aktiv halten. In der zweiten Stufe sind dagegen in erster Linie Medien gefragt, welche die Pfleger/Betreuer gemeinsam mit den Patienten (individuell und in Gruppen) benutzen, um die Kommunikationsfähigkeit und die Gedächtnisleistung zu unterstützen.

8. Für derartige Medien gibt es über den Kreis der Demenz-Kranken hinaus offensichtlich einen Bedarf in allen/vielen Alten- und Altenpflegeeinrichtungen.

Das Projekt:

Auf der Basis der gesammelten Erkenntnisse wurden als Pilot vier Bücher entwickelt, und zwar zu den Themenreihen

a) Leben und Wohnen früher

b) Heu- und Getreideernte damals

c) Kinderjahre

d) Als die Autos aufkamen

Es handelt sich um einfache Bücher im DIN A4-quer-Format und mit einer Spiralbindung, die als Einzelkopien in sehr geringer Stückzahl erstellt wurden.

Ebenso einfach ist das Konzept: Auf der linken Seite ist jeweils ein historisches Foto (meist schwarz-weiß, selten Farbe) abgebildet. Die Fotos zeigen Situationen und Gegenstände, die in den 1940/1950er Jahren sehr üblich waren, so dass man davon ausgehen kann, dass jeder Patient sie gekannt haben muss. Jedes Foto ist auf der rechten Seite mit einem kurzen, sehr groß geschriebenen Erläuterungstext versehen. Die Bücher erzählen in einer Abfolge, die der Didaktik von Bilderbüchern folgt, wie es zur Mitte des 20. Jahrhunderts, also während der Kindheit der Patienten, in einem üblichen (emsländischen) Haushalt zuging, wie ein Haushalt eingerichtet war, welche Tätigkeiten zu verrichten waren, was sich typischerweise ereignete. Oder im anderen Fall: Welche Geräte und Maschinen für die Ernte eingesetzt wurden, welche Arbeiten und Verrichtungen dazu gehörten etc.

Aus dem gleichen inhaltlichen Material wurden zusätzlich auf einfache Art CDs (DVDs) produziert, wobei die Texte allerdings gesprochen wurden. Diese digitale Form eignet sich für den Einsatz per Fernsehgerät oder PC. Neben dem hochdeutschen Text sind verschiedene plattdeutsche Varianten denkbar. Es müsste getestet werden, ob und wie weit der Einsatz der plattdeutschen Sprache bei Menschen, die mit ihr sehr vertraut sind, einen therapeutischen Nutzen verspricht. Ebenfalls, ob und wie weit Varianten der plattdeutschen Aussprache von den Rezipienten akzeptiert bzw zurückgewiesen werden. Und schließlich: Mit welchem Aufwand können solche digitalen Träger inhaltlich variiert werden.

Ebenfalls wurde eine Powerpoint-Präsentation erstellt, die insbesondere für den Einsatz in Therapiegruppen per Beamer-Projektion gedacht ist. Hier sehen die Patienten nur die Bilder, während der Therapeut auf dem Laptop auch einen erklärenden Text angeboten bekommt.

Die Bücher und CDs (DVDs) wurden mit einer ausführlichen Erläuterung des Projektes

ausgewählten Einrichtungen

zur Erprobung zur Verfügung gestellt.

Im Einzelnen sind dies:

– Schwester Debora, Sankt Katharina Thuine

Tel. Nr. 05902 94950

www.st-katharina-thuine.de

info@st-katharina-thuine.de

– Michael Heeke, Vitalis Wohnpark Bad Essen

Tel. Nr. 05472 959445

www.vitalis-wohnpark.de

mheeke@wohnpark-vitalis.de

– Dagmar Heidtmann, PRO DEM e. V. Weyhe, Stuhr

Tel. Nr. 0421 8983344

www.prodem-stuhr-weyhe.de

info@prodem-stuhr-weyhe.de

– Alteneinrichtung der Gemeinde Spelle

Koordinator: Hermann Möller

Tel. Nr. 05977 919717 und 0170 7663533

Mit den Beteiligten gibt es einen regen, differenzierten Austausch über den praktischen Einsatz der Medien. Ihnen wurde darüber hinaus ein Fragebogen an die Hand gegeben, um relevanten Punkte repräsentativ erfassen zu können.

Reaktionen:

„So ist da bei den Betreuungskräften zunächst die Haltung. ‚Was Sie da anbieten, haben wir ja schon…‘ Im weiteren Gespräch kommen dann aber – völlig übereinstimmend – die begeisterten Berichte von der Fülle der Gesprächsanlässe, die die Fotos sowohl per Buch in Kleingruppen als auch die Powerpoint-Präsentationen bieten.“

„Der Gesprächsbedarf (der Patienten) ist sehr groß. Manchmal kann man mit einem Bild einen ganzen Nachmittag gestalten.“

„Fast jeder wusste etwas zu erzählen, sehr anregende Gespräche. Hervorragend einzusetzen.“

Weitere Schritte:

Nach diesen überaus positiven Erfahrungen sollte unseres Erachtens der nächste Schritt erfolgen. Das heißt: Wir halten es für sehr sinnvoll, die vorhandenen Bücher in einer verbesserten und überarbeiteten Form in einer größeren Auflage öffentlich anzubieten.

Als Absatzmarkt einer ersten Auflage denken wir zuerst an das Emsland incl. Grafschaft Bentheim, sodann Stadt und Landkreis Osnabrück, Oldenburger Land, Bremen und niedersächsisches Umland (Twistringen, Diepholz), Ostfriesland.

Warum zuerst Emsland?

Da ein großer Teil des bisher eingesetzten Bildmaterials als dem Raum Emsland stammt, nehmen wir an, dass die emotionale Anknüpfung zu den Patienten hier am höchsten sein wird. Ob und wie weit in anderen Regionen aufgrund örtlicher Besonderheiten auf eigenes Bild- und Textmaterial zurückgegriffen werden muss, sollte im Wege eines vorsichtigen Marktanganges erprobt werden. Im Sinne der Effizienz sind ein möglichst großer Nutzerkreis und damit ein nicht allzu kleinflächiger Markt anzustreben.

Überarbeitete Form: Die Test-Bücher sollen auf der Basis der inzwischen gewonnenen Erkenntnisse in Bilder-Auswahl, ihrer Abfolge und Betextung noch einmal überprüft und überarbeitet werden. Dabei geht es auch ggf. um eine Optimierung des Umfangs.

Verbesserte Form: Es muss sich um gedruckte Bücher handeln. Das Papier muss in Haptik und Anmutung für die Zielgruppe der Demenz-Kranken geeignet sein, d. h. griffig, strapazierfähiges Material, mit einem abwischbaren Schutzfilm. Es soll eine Bindung gewählt werden, die es erlaubt, das Buch um individuelle Fotos zu ergänzen. Die Einbindung (Deckel) muss besonders belastbar sein und klinischen Anforderungen gerecht werden.

Vertrieb:

Wir halten es aufgrund der gewonnenen Erfahrung für sinnvoll, alle Alten- und Pflegeeinrichtungen des Emslandes in hinreichender Zahl mit den Büchern auszustatten. Daneben sollten die Bücher über den Einzelhandel (Buchhandel, Apotheken, Drogerien) angeboten werden. Ebenfalls sind die Wege des internetgestützten Versandhandels zu nutzen.

Auflage: Wir denken an eine Startauflage von je 2000 Ex.

Titulatur: Titel der Reihe: Ja, so war das damals.

Titel des Buches: Ernte früher.

Ein Erinnerungsbuch von Bernd Robben

Oder bei anderen Medien z. B.: Eine Erinnerungsschau von Bernd Robben

Verlag und Produktion:

Die Dom Medien GmbH, ein Unternehmen des Bistums Osnabrück mit eigenem Verlag (Verlag Dom Buchhandlung), hat sich bereit erklärt, das Projekt umzusetzen.

Emsländischer Landschaftstag “Plattdeutsch” 1

Emsländischer Landschaftstag “Plattdeutsch” 2

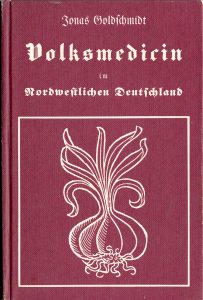

Dr. Jonas Goldschmidt wettert 1845 gegen das Plattdeutsche

Der aus Oldenburg stammende jüdische Arzt und Schriftsteller Dr. Jonas Goldschmidt (1806 bis 1900) erhob sich am 21. 12. 1845 in einem Vortrag mit dem Titel

Ueber das Plattdeutsche, als ein großes Hemmniß jeder Bildung

gegen die Verwendung der plattdeutschen Sprache im Alltag der Menschen. Aufgrund seiner Karriere als Militärarzt genoss er im Raum Oldenburg ein besonderes Ansehen.

Vor dem Hintergrund notwendiger Schulreformen sprach er sich für das Zurückdrängen der plattdeutschen Sprache aus. In seiner Einleitung geht er noch schonend mit ihr um:

Die meisten von Ihnen, m(eine). H(erren)., sind gleich mir in plattdeutscher Welt groß geworden. Plattdeutsch waren die ersten Laute, die wir hörten, Plattdeutsch war die Sprache unsrer Kindheit, unsrer Jugend, und Plattdeutsch reden wir noch jetzt gar oft, wenn wir vertraulich, gemüthlich mit unsern Jugendfreunden verkehren. Gleich mir, sind die meisten von Ihnen mit inniger Liebe der Sprache der schönsten Zeit unsres Lebens zugethan — sie eignet sich auch gar zu gut zum vertraulichen, innigem Verkehre;

Doch dann schwenkt er um: …und doch, m(meine). H(erren)., müssen wir wünschen, daß sich ihr Gebiet täglich mindre, daß das Plattdeutsche allmälig aufhöre zu leben. Denn es hat kein wahres Leben mehr!

Und so begründet er seine Einstellung, die er mit den sprachlichen Veränderungen seit Luthers Bibelübersetzung beschreibt:

…das Hochdeutsche wurde die Schriftsprache aller gebildeten Männer, das Plattdeutsche galt nur noch im täglichen Verkehre. Es hörte auf Schriftsprache zu sein! — und die Sprache, die nicht Schriftsprache, nicht Sprache der Bildung, des geschichtlichen Fortschritts, der politischen, religiösen, wissenschaftlichen Bewegung ist, ist einem See vergleichbar, der, da ihm der Quellenzufluß versiegt oder abgeleitet ist, zum Sumpf und Moder wird.

Dr. Goldschmidt bezog sich dabei auf Ludolf Wienbarg und dessen Schrift: Soll die plattdeutsche Sprache gepflegt oder ausgerottet werden? Gegen Ersteres und für Letzteres beantwortet. (Hamburg, Hoffmann u. Campe 1834, S. 9 u. 12)

Dort ist zu lesen: Die plattdeutsche Sprache ist dem Verstand der Zeit längst zu enge geworden; ihr Wachsthum hat bereits mit dem sechszehnten Jahrhundert aufgehört; sie kann die geistigen und materiellen Fortschritte der Civilisation nicht fassen, nicht wiedergeben, sie hat seit dem sechszehnten Jahrhundert nichts gelernt, sie hat sich mit keinem einzigen Ausdrucke der neuen Geschichte bereichert, sie hat nicht einmal ein Wort für Bildung, nicht einmal ein Wort für Verfassung, und daher verurtheilt sie den größten Theil der Volksmasse in Norddeutschland, dem sie jetzt noch tägliches Organ ist, zu einem Zustande der Unmündigkeit, Rohheit und Ideenlosigkeit, der von dem Zustande der Gebildeten auf die grellste und empörendste Weise absticht.

Jeder Unterricht, alle Bildungsversuche werden an dem unglückseligen Verhältnisse gar wenig ändern, so lange das Plattdeutsche die Muttersprache bleibt.

Jonas Goldschmidt begründet seine Antihaltung zum Plattdeutschen durch seine eigenen Erfahrungen als Militärarzt: Viele Landleute lesen so wenig, daß sie im Laufe des Lebens das Lesen gänzlich verlernen. Alle Bursche von zwanzig Jahren können in unserm Lande, da sie bei dem bestehenden Schulzwange in ihren Kinderjahren es gut gelernt haben, noch ziemlich lesen, sie verstehn auch noch, wenn’s sehr leichte Sachen sind, und nicht allzulange Perioden, zum großen Theile, was sie lesen. Zehn Jahre später da sieht’s anders aus; dann haben viele das Lesen schon wieder verschwitzt. —

Ich hatte vor einiger Zeit einige hundert Leute von ungefähr dreißig Jahren ärztlich zu untersuchen; um ihr Auge zu prüfen, ließ ich sie sämmtlich lesen; aber die wenigsten konnten es noch fertig; viele mußten buchstabiren, wenn irgend ein ungewöhnliches oder langes Wort ihnen in den Weg kam. Ich bin fest überzeugt, die einmal in der Jugend erworbene Fertigkeit im Lesen hätten sie nicht so bald verloren, wenn das Gedruckte ihre Muttersprache wäre.

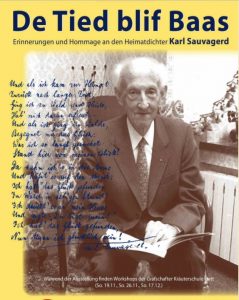

Der Grafschafter Künstler Karl Sauvergerd

Zu Ehren eines großen Grafschafters

Heimatfreunde Neuenhaus zeigen Werke von Karl Sauvagerd – Eröffnung am 17. November

Die Heimatfreunde Neuenhaus feiern ihr 25-jähriges Bestehen. Ebenso ist der Tod des Grafschafter Dichters Karl Sauvagerd nunmehr ein Vierteljahrhundert her. Mit einer Ausstellung im Alten Rathaus will der Heimatverein das vielfältige Wirken Sauvagerds beleuchten.

NEUENHAUS. Er war Dichter, Buchautor, Maler, Pflanzenkundler, Prediger und ein Vorantreiber der deutschniederländischen Aussöhnung: Als Karl Sauvagerd am 6. Februar 1992 starb, ging ein facettenreiches Leben zu Ende. Der im selben Jahr gegründete Heimatverein Neuenhaus hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Andenken an den verdienten Grafschafter zu bewahren. Mehr als 50 Jahre wohnte dieser in der Dinkelstadt, nachdem er in 1906 in Gronau zur Welt gekommen war, in Wilsum aufwuchs und später seinen Lebensabend in Uelsen verbrachte.

Ein Team aus fünf Heimatfreunden hat nun in mühevoller, anderthalbjähriger Arbeit eine umfassende Ausstellung mit mehreren Teilbereichen zusammengestellt, die das literarische, künstlerische und botanische Wirken Sauvagerds eindrucksvoll darlegt. Auf beiden Etagen des Alten Rathauses in Neuenhaus erhalten die Besucher Einblicke in seine Werke und die Stationen seines Lebens. Das Material der Ausstellung wollen die Heimatfreunde im kommenden Jahr auch als Buch herausbringen. Das Motto der Ausstellung „De Tied blif Baas“ ist angelehnt an eines seiner Bücher, das denselben Titel trägt. Eigentlich gelernter Schneidermeister, entdeckte Karl Sauvagerd schon in jungen Jahren seine Vorliebe für die Sprache, insbesondere das Niederdeutsche. 1932 etwa schreibt er das Gedicht „De Groafschup is et moigste Land“, 1948 bringt der Grafschafter Heimatverein sein erstes Buch „Häideblomen“ heraus.

Darüber hinaus galt sein Interesse auch der Pflanzenwelt. Im Jahr 1973 erschien sein Buch „Heimatliche Naturheilkräfte“. Bereits in den 1930er-Jahren legte er ein umfassendes Herbarium an – eine Sammlung konservierter Pflanzenteile. Der Nachlass wird während der Eröffnungsfeier von Sauvagerds Tochter an Dr. Bernd Tenbergen vom Naturkundemuseum in Münster überreicht. Auch ein Teil der Ausstellung wird sich diesem Thema widmen: Unter Mitwirkung der Grafschafter Kräuterschule sind entsprechende Pflanzen mit deutscher, plattdeutscher und niederländischer Beschriftung zu sehen – angelehnt an Sauvagerds großes Anliegen der Völkerverständigung. Zudem bietet die Kräuterschule Workshops an mit Kräuterspaziergängen in die nähere Umgebung und Kinderprogramm.

aus : Grafschafter Nachrichten vom 11.11.2017

http://heimatfreunde-neuenhaus.de/Karl%20Sauvagerd.htm

Heiner Reinert

Im Moor geboren an einem frostkalten Februartag im mageren Nachkriegsjahr 47. Meine Geschwister spielten auf dem eisgefrorenen Nord-Südkanal, der das Dorf durchzieht, rechts und links vom Kanal und an einigen Stichstraßen liegen die Häuser. Wo die Provinzialstraße im Ort endet, stößt sie auf die dunkle Moorkirche, links davon befindet sich das Pastorat, rechts die Schwesternstation und die Volksschule. Um dieses hochdeutsche Territorium herum, abgesehen von den Enklaven Polizist, Arzt, Zöllner und reformierte Kirche, beginnt das plattdeutsche Gebiet. Direkt an dieser Sprachgrenze in Nachbarschaft zur Schule steht mein Elternhaus. Plattdeutsch wuchs ich auf, plattdeutsch ist meine Muttersprache.

Eines Tages fuhren Möbelwagen bei der Schulleiterwohnung vor. Ein neuer Hauptlehrer mit seiner Familie hielt Einzug. In Kürze freundete ich mich mit Clemens, dem Rektorssohn an. Er verstand kein Plattdeutsch, ich sprach kein Hochdeutsch. Zum Unmut dieser Lehrerfamilie lernte nicht ich die Sprache der Gebildeten, sondern Clemens verbreitete im Elternhaus die kräftigen Sprüche der Einheimischen. Der drohende Bildungsnotstand humanistisch erzogener Kinder verdunkelte das Lehrerfamilienleben. Das sorgenvoll verhängte Begegnungsverbot mit den Platt deutschen blieb nahezu wirkungslos.

Die Schulzeit begann. Gut zwanzig Jungen und Mädchen, einer davon war ich, versammelten sich im Klassenzimmer. Der torfbefeuerte Kanonenofen verbreitete seine schweißtreibende Hitze in der näheren Umgebung, wir anderen froren in unseren gestrickten Unterhosen, in den langen, wollenen Strümpfen. Vorn stand die Lehrerin. Das Fräulein war auch „hochdeutsch”, stand unserer Muttersprache verständnislos gegenüber. Zum Glück übersetzten einige sprachbegabte Flüchtlingskinder – zumindest sinngemäß.

Sehr bald lernten wir das richtige Deutsch, die zivilisierte Sprache. Plattdeutsch war falsch, minderwertig, das rudimentäre Kommunikationsmittel der einfachen Moormenschen. Also sprachen wir im Klassenzimmer die bessere Sprache, auf dem Schulhof ging’s munter plattdeutsch weiter. Etwa so, wie heute Kinder in der Schule Englisch lernen. Unseren Eltern wurde beigebracht, Plattdeutsch ist schädlich, diese Kinder lernen schwerer, sind benachteiligt.

In Achtung vor dem „Mester” und dem „Fräulein” begann nun die sprachliche Kultivierung. In vielen Familien hielt Hochdeutsch Einzug oder das, was man dafür hielt. Bald fuhren die Kinder nach „Möppen”, sie „brachten etwas verloren”, oder mußten das „andere aufholen”…

Nach dem fünften Volksschuljahr wechselte ich in die Klasse 5 des damaligen Gymnasiums für Knaben (heute Windthorst-Gymnasium) in Meppen. Üblicherweise wiederholten Landkinder die Klasse 5, da sie – so die Meinung der Pädagogen – gegenüber den Stadtkindern entwicklungsmäßig zurückgeblieben waren. Eines hatte ich in der Schule gelernt: Niemals plattdeutsch reden. Folglich sprach ich im Gymnasium stets brav meine erste Fremdsprache Hochdeutsch und das auch auf dem Schulhof, man hätte mich sonst für einen hinterwäldlerischen Deppen gehalten und keineswegs für einen Zögling einer höheren Lehranstalt für Knaben. Aber zu Hause jenseits der Hochdeutschgrenze, da redete ich, wie mir der Mund gewachsen war – plattdeutsch.

Wir Plattdeutschen waren domestiziert: In Amtsstuben, Schule, mit „besseren Leuten” und in der Kirche sprach man das gebildete Hochdeutsch. In der Kirche, im sonntäglichen Gottesdienst war es besonders eindrucksvoll: Die Gebetssprache war Latein, die Lieder sangen wir hochdeutsch, und ebenso predigte der Pastor, aber heimlich redeten wir plattdeutsch miteinander. Dabei hätten wir doch gläubig der Fremdsprachenkenntnis des lieben Gottes vertrauen können. Aber der war für uns auch „hochdeutsch”, also ein besonderes Mitglied der „besseren Leute”.

So wuchs ich – wie fast alle Moorkinder – zweisprachig auf, eine für den Hausgebrauch, die andere in den sogenannten „höheren” Kreisen. In der Studienzeit war es kaum anders. Exotisches wie Plattdeutsch hatte keinen Platz. Lieber diskutierten wir den restringierten und elaborierten Code der New Yorker Unterschichtenkinder.

Mittlerweile hatte ich meine zukünftige Frau, Schulleitertochter und Studentin, kennen- und liebengelernt, natürlich auf Hochdeutsch. Nach Jahren bemerkten wir gegenseitig staunend, der Partner spricht plattdeutsch. Man stelle sich vor: Die Tochter eines Schulleiters spricht meine Muttersprache. Aber geheiratet haben wir auf Hochdeutsch. Ob wohl ein plattdeutsches Eheversprechen so richtig von Amts wegen gültig gewesen wäre?

Als von Amts wegen bestallter Lehrer in einem emsländischen Dorf war ich endlich mit Plattdeutsch am richtigen Ort. Vom ungewohnten Hochdeutsch wechselten wir gern ins muttersprachliche Platt. Die Vertrautheit gemeinsamer Sprache schuf eine gemeinsame Verbindung zur Bewältigung pädagogischer Probleme. Jahre später die unerwartete Erfahrung in Werpeloh, einem Dorf im Herzen des Hümmlings: Bei der Vorstellung als Schulrat beim Bügermeister Bene Albers sprach dieser ganz selbstverständlich plattdeutsch. Meiner Überraschung folgte sein Erstaunen, als eben dieser „Schaulroat” ebenso selbstverständlich in Platt antwortete. Das Selbstbewußtsein dieser Menschen im Gebrauch ihrer Sprache hat mich nachhaltig beeindruckt.

In den letzten Jahren erlebt nun meine Muttersprache eine verblüffende Renaisance. „Platt proaten is in”, „Platt lutt moij”: Bücher werden veröffentlicht und gekauft, Lieder werden geschrieben und gehört, Trachten und Tänze entdeckt und gefeiert. Hier und da wird eine festliche Rede mit plattdeutschen Sprüchen bereichert, sogar von jenen, denen diese Sprache fremd ist. Platt ist chic, Platt ist in.

Aber exotisch ist meine Muttersprache mehr denn je. Viele Kinder sprechen besser englisch als die Sprache ihrer Heimat. Jene Kulturpioniere haben doch gewonnen. Das Bourtangermoor ist kultiviert, nun sind wir es auch. Meine Heimat hat an Farbigkeit verloren, die plattdeutsche Kultur stirbt aus. Das elegante Hochdeutsch gleicht den endlosen Maisfeldern, einer Landschaft ohne Ecken und Kanten, einer Sprache ohne identitätsstiftenden Saft und ursprüngliche Kraft.

Wir sind kultiviert.

Hermann Wallmann

Einfluß

Lange habe ich mich einen Emskopp geschimpft und war heimatlos. Ich bin im Emsland geboren, aber erst seit kurzem. Auf dem Gymnasium habe ich mich immer vor dem ersten Schultag gefürchtet. Damals begannen die Schuljahre nach den Osterferien, und der Klassenlehrer mußte die Familienverhältnisse ins Klassenbuch eintragen. Jedes Frühjahr hatte ich einen neuen Bruder oder eine neue Schwester anzugeben. Brüllendes Gelächter, die einstürzende Brücke. Ich weiß noch, wie ich mich einmal geschämt habe, als meine Eltern mit meinem Zwillingsbruder und mir mit dem Zug von Lingen nach Rheine, wo mein Zwillingsbruder und ich das Gegenlicht der Welt entdeckt haben, zum Zoo gefahren sind, nach Bentlage. Neben uns, auf der anderen Seite des Ganges, saßen Leute, und meine Eltern sprachen platt miteinander. Mit uns sprachen sie immer hochdeutsch.

mich einmal geschämt habe, als meine Eltern mit meinem Zwillingsbruder und mir mit dem Zug von Lingen nach Rheine, wo mein Zwillingsbruder und ich das Gegenlicht der Welt entdeckt haben, zum Zoo gefahren sind, nach Bentlage. Neben uns, auf der anderen Seite des Ganges, saßen Leute, und meine Eltern sprachen platt miteinander. Mit uns sprachen sie immer hochdeutsch.

Später hat mir dann Köln gefallen. Weil das eine Stadt und ein Strom war. Und noch später Passau, obwohl das dann drei Ströme waren. Und Paris, obwohl die Seine kein Strom war und ich sie überhaupt nicht gesehen habe. Und dann wieder der Rhein, als ich ein Wochenende in Königswinter war; kann auch Rüdesheim gewesen sein. Eine wundermilde Kollegin von mir war in Brasilien, Amazonas.

Ach ja: Mein Vater hat meinen Zwillingsbruder und meinen jüngeren Bruder und mich mal mit nach Bremen genommen: die Weser. Und einmal sind meine Frau und ich mit meinen plattdeutschen Schwiegereltern nach Hamburg gefahren: die Elbe. Genau, und als ich noch bei den Pionieren war, habe ich den Fährenführer-schein gemacht und auf der Donau, gegen die lehmige Strömung, Übersetzen geübt; Ingolstadt, Kloster Weltenburg, Donaudurchbruch.

Ich weiß noch, hinter dem Haus des ehemaligen Chefs meines Vaters machte der Dorfbach für unsere undichten Zigarrenkistenfrachter einen Umweg, mitten durch die Urwälder aus wildem Rhabarber. Weiter westlich floß die Aa, auf der mein Zwillingsbruder und ich einmal im April gekentert sind, beim Paddeln. Dann, noch weiter westlich, kam der Dortmund-Ems-Kanal. Wenn wir ihn entlanggingen, mußten wir am wasserabgewandten Außenrand des Leinpfades gehen; wir haben das auch dann getan, wenn meine Mutter nicht dabei war.

Noch weiter westlich kam die Ems mit ihren flachen Ufern. Wolkenfladen trieben auf dem Wasser, und wir konnten uns nicht vorstellen, wie tief es war. Noch weiter westlich, was wir aber nicht wußten, kam der Atlantik. An einer Stelle unserer Sonntagsspaziergänge stießen Ems, Kanal und Aa zusammen. (So ähnlich wie in Passau.) Und sie tun es heute noch.

Heute bin ich ein Emskopp. Es fällt mir leicht, das zuzugeben. Und ich kann darüber singen und sagen, daß meine Schulkameraden meine Eltern kinderreich gelacht haben. Wie lange habe ich die Ems verleugnet! Nicht aber die Weser, die Elbe, den Rhein, den Ganges – wie komm ich auf den Ganges? -, den Amazonas. (Ist der Atlantik überhaupt ein Strom? Oder nur der Golf?) Ich habe die Ems, wo sie mir vertraut war, lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, daß sie noch immer die flachen Ufer hat und den hohen milchblauen Himmel. An einigen Stellen ist das Wasser warm von den Kernkraftwerken, i immer mit ju Atom, hat meine Mutter immer gesagt, links und rechts schwären die Bleihütten und Wochenendhäuser; Laubwerk wie Tarnnetze.

Was ich an der Ems habe, habe ich woanders gelernt. Zum Beispiel in Köln. Der Fluß: die Schöne und das Biest: die Stadt. Die Weser, die Elbe, der Rhein, die Donau, der Ganges, der Amazonas, der Atlantik haben meine Ems, als wäre sie ein Herz, zum Überlaufen gebracht. Heute bin ich ein Emskopp, und das hat nichts mit dem Emsland zu tun. Nein, doch.

(Für unser Pappen)

Dr. med. Heiner Wübbels

Auf Tour als „Hochtiedsnöger”

De schönste und deftigste Erinnerung vör mi und verlichte ok för Robben Bernd, de wi nu düt Book to verdanken häbt, was use gemeinsame Tour äs Hochtiedsnöger; ik möss de Löh to mien ölsten Broors Hoch-tied inladen. Det was freuer so üblich, kiene Post oder so, ganz persönlik wört jeder Gast nögt, und dorbie gaft vull Plesair. Wie wassen weckenlang unnerwechtens, weil det Gedichtupseggen so upholde, tüskendör möss ja immer maol weer gegen dän Döss wat down werden! Det Gedicht sitt mi van Dage noch inn Kopp:

Gun Dag int Hus, hier is nen Mann,

de ju wat mojes verteilen kann.

Et is ja all wat länger lut,

det Wübbels Bernd häff ne Brut.

Waorn mol is he no Berge smättget,

man düsse Tied was nicht verquätget.

Dänn Wegg no Berge henn un her,

de mök emm erste vull Plesär.

Man lesten Winter wör hei`t satt,

bi all dat Unwehr up`n Patt.

Bi all det Glatties, Wind und Wehr,

do segg hei, ne det douk nich mehr.

In düssen Sommer will wie Hochtied fieren …

Also: Plattdeutsch ist meine Muttersprache! Ich kam damals mit roter, runzliger Haut als vierter Nachgeborener auf einem Bauernhof in Clusorth-Bramhar zur Welt. Mit meinem ersten Urschrei wurde ich also in eine plattdeutsche Region hineingeboren. Der Ort meiner „Muttersprache” hätte natürlich überall auf dem Globus gewesen sein können. Woanders auf der Welt hätte ich wahrscheinlich „Ki-suaheli” oder „Ukrainisch” gelernt. Ich kam also, wohlbehütet durch die Familie, später durch Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft, automatisch mit der plattdeutschen Sprache in Berührung. Auf dem Hof wurde die Großfamilie gelebt mit Großeltern, Eltern, Geschwistern, Tanten, Onkel, Mägden, Knechten, Heuerleuten etc. Hier wurde nur platt gesprochen.

Bis zu meinem 5. Lebensjahr hatte ich „hochdeutsches” Vokabular bestenfalls durch Radiosendungen oder durch Hausgäste zu Gehör bekommen. Wissensdurstig wurde ich also in die Volksschule Clusorth-Bramhar eingeschult, wir waren damals 18 Schulanfänger(innen). Es gab nur einen Klassenraum für die Unterklasse (Jahrgang 1-4) und einen für die Oberklasse (Jahrgang 5-8). Von Heute auf Morgen wurde ich nun mit der hochdeutschen Sprache konfrontiert, ich wäre am liebsten gleich wieder weggelaufen.

Unsere zwei(!) Lehrer, die zu der Zeit entweder die Unter- oder Oberklasse unterrichteten, bemühten sich sehr um uns, ich habe sie in guter Erinnerung! Für mich begann jetzt eine neue Lebensphase. Ich kannte alle meine Klas-senkameraden(innen) und die Lehrer bereits vor der Einschulung. Nicht etwa durch den Kindergarten, sondern durch den Kirchgang, der uns schon vor der Einschulung eingetrichtert wurde. Die Lehrer kannte ich auch durch die „Nebenberufe” meines Vaters als Bürgermeister und Waidmann oder „Hasenvater”. Selbstverständlich wurde zu Hause auch dann platt gesprochen, wenn die Lehrer zu Besuch kamen. In der Schule wurde jedoch zumindest in den Schulräumen nur noch Hochdeutsch vermittelt.

Hochdeutsch war für mich und natürlich auch für meine Mitschüler eine Fremdsprache! Es traten viele kritische und – sagen wir – Konfliktsituationen auf, denn die Übersetzung war für mich (uns) wahrlich nicht immer einfach. Ein Beispiel möchte ich erwähnen: Als meine Cousine Änne Backenzahnschmerzen hatte, meldete ich mich mutig und versuchte eine Übersetzung: Herr Lehrer, meine Cousine hat „Kausenkelln”. Der lachte natürlich und wußte, was ich meinte, nämlich „Kusen-kelin”. (Backenzahn wird auf Platt übersetzt mit Kuse, Schmerzen mit Kelln).

Im weiteren Verlauf wurde ich sicherer im Umgang mit der hochdeutschen Sprache, aber Clbersetzungs- oder Satzgefügestörungen blieben zwangsläufig, da ja zu Hause und im Umfeld weiterhin platt gesprochen wurde.

Nach der Unterklasse und leider auch nach einem familiären Schicksal (Tod meiner Mutter) eröffnete sich für mich eine neue Lernphase als Internatsschüler oder Pater-Aspirant, später Gymnasiast. Damit begann der Umgang mit der lateinischen, griechischen, englischen Sprache – ich darf erwähnen: Je mehr Vokabeln ich gelernt hatte, um so besser gelangen die Übersetzungen, und mit dem Hochdeutschen war es ähnlich.

Plattdeutsch blieb aber in meiner Heimatgemeinde die Muttersprache. Wer versuchte, im Ort hochdeutsch zu sprechen, oder das Platt gar leugnete, war fast ein „Judas”.

Resümierend darf ich festhalten, je ortsälter, unabhängiger und flegeliger ich wurde, um so sicherer wurde mein Orientierungssinn. Konfliktsituationen gab es zuhauf. Die plattdeutsche Muttersprache hat mich also geprägt – gleichsam wie eine Löwenmuttersprache das Löwenbaby in der Serengeti prägt. Es ist die Sprache, die ich auch heute noch am sichersten beherrsche. Ich spreche selbstverständlich plattdeutsch mit meinen Geschwistern, Verwandten, Nachbarn usw., und auch in meiner neuen Heimat versteht man sich plattdeutsch bei verändertem Dialekt.